環境共生科学基礎セミナー(野外実習)の様子

ゴビウス・宍道湖湖岸や、斐伊川放水路、三瓶演習林で様々な実習を行いました。

宍道湖湖岸

宍道湖西岸のグリーンパーク前を見学しました。ここでは他の場所とは

違った景観(護岸、水辺、植生)が見られます。エコトーン(移行帯)を

観察し、宍道湖の汽水域生態系について考えました。

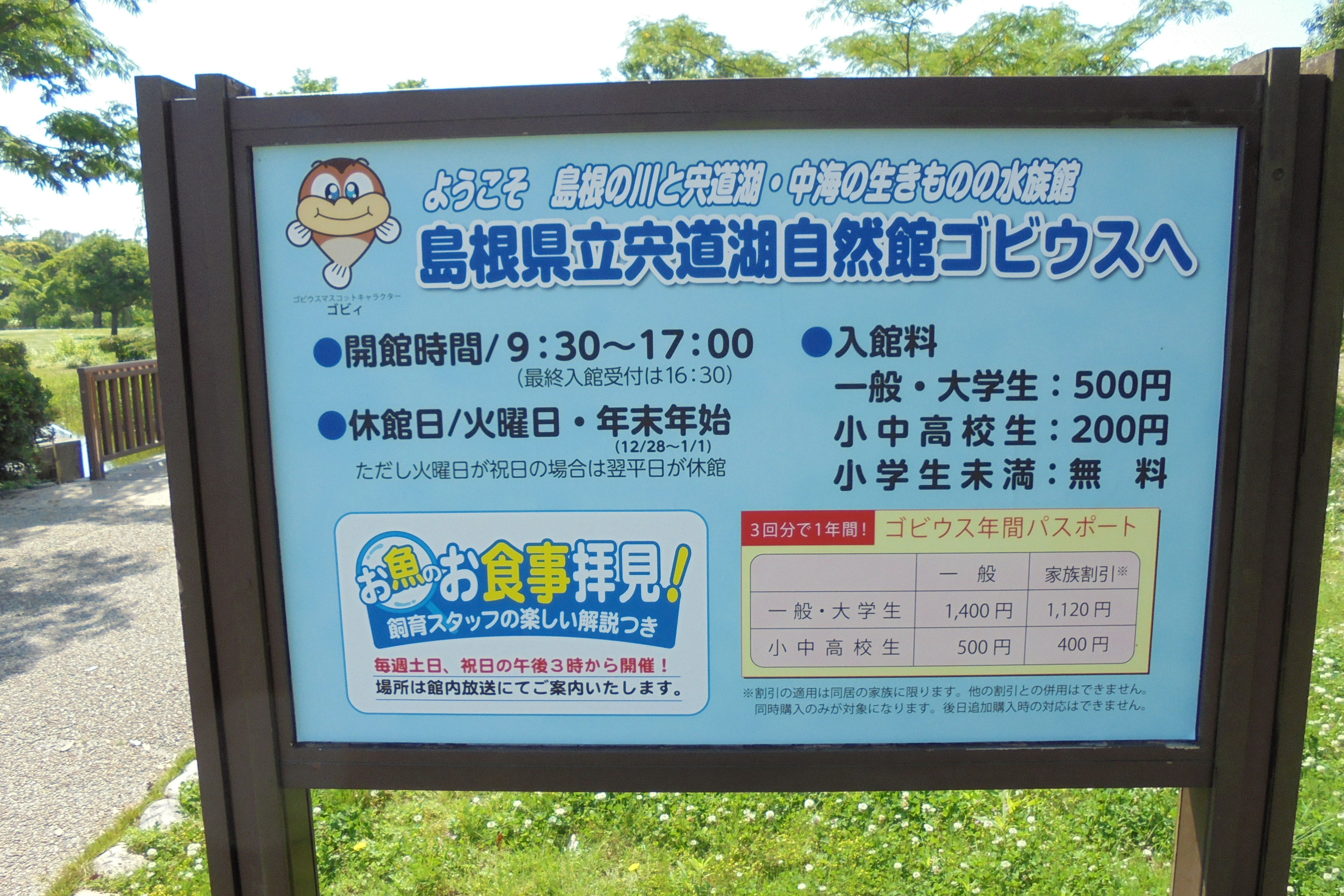

ゴビウス

隣接する宍道湖自然館ゴビウスを見学しました。ここには、大学近くの汽水湖(宍道湖・中海)や島根の河川に生息する水生生物が展示されています。チェックシートを手にそれぞれが考えながら、水域環境と生物の特徴について学びました。

斐伊川放水路

斐伊川治水の要衝のひとつ、斐伊川放水路の現地見学がありました。斐伊川洪水の分派機構、それを実現するための堰と水門の構造や操作について説明がありました。放水路内の土砂や植生などについての質問も出ました。

志津見ダム

斐伊川水系神戸川にある志津見ダムの見学を行い、ダムが利水や防災、発電に寄与する多面的な役割について学びました、また、志津見ダムの構造の特徴について、実際に堤体を見学させていただき理解を深めました。

三瓶演習林(森林実習)

隣接するスギ好成績人工林とヒノキ不成績人工林に

入り、樹冠の状態、葉の状態、林内の明るさや日射の入り方、

林床面の状態、ヒノキの病害などを目と手で観察しました。

森林土壌の保全に対する間伐の重要性、造林における適地適木の

重要性、三瓶火山山麓という立地条件の特殊性、山から海までの

流域の河川環境に対する森林上流域の取り扱いの重要性など

を学びました。

三瓶演習林(昆虫実習)

訪花中のハナバチ類を採集し、演習林周辺に生息するハナバチが利用する花資源として最も重要な植物種は何かを推定しました。実習中にハナバチの訪花が観察された植物には外来種も含まれていました。また、三瓶では法面緑化のために導入された外来種へのハナバチの訪花も観察されています。これらのことから、「環境」に関わる問題に取り組む際に考慮する必要がある生物間ネットワークの複雑さについて考えました。

三瓶演習林(土壌実習)

三瓶山周辺に分布する黒ボク土について概説しました。火山灰由来の黒ボク土はアルミニウムの活性が高く,リン酸を強く吸着することが知られています。そこで,現地にてリン酸吸着能をパックテストによって評価しました。化学肥料が無い時代には生産性の低い土壌であったこと,水質浄化にとってはリンを除去してくれることなどを解説しました。