本学の地(知)の利を生かし、斐伊川流域や三瓶山で野外実習を行います。ここには、森林、土壌、汽水域といった生態系サービス(自然の恵み)、農地や地域資源の保全と持続的利用、河川構造物や水処理施設といった要素が揃っており、環境共生型社会を構築する対象地域として絶好のフィールドです。野外調査に加えて大学キャンパス内でも様々な実習を行います。 Read More

Research X SDGs

What kind of researches we have.

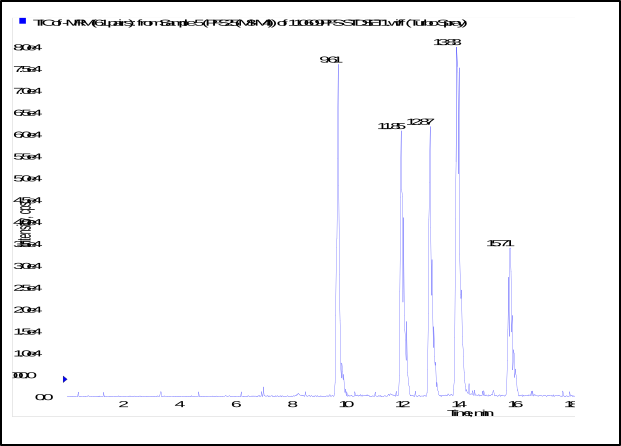

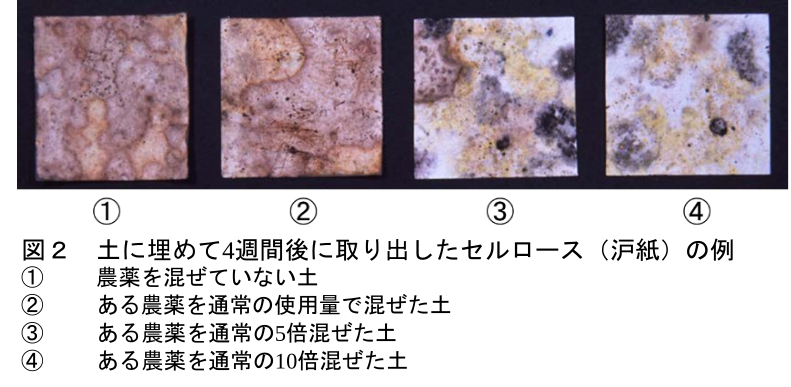

food resources

安全な食料を生産し、飢餓をなくす

food resources

安全な食料を生産し、飢餓をなくす

![]()

![]()

safe water

いのちに必要な水

safe water

いのちに必要な水

![]()

![]()

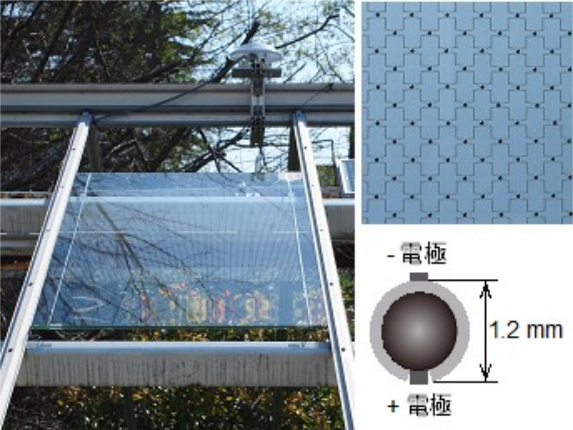

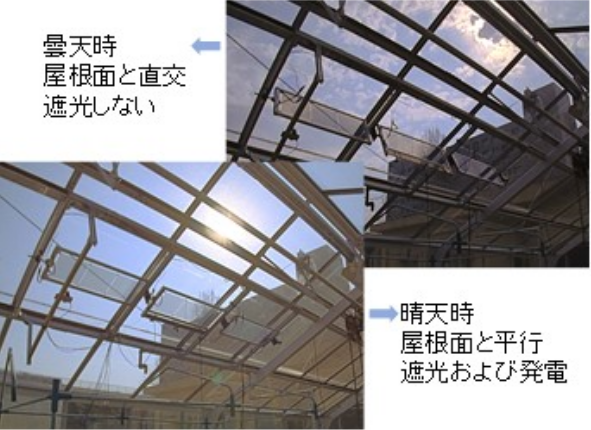

energy and life

エネルギーと生活

energy and life

エネルギーと生活

![]()

![]()

![]()

![]()

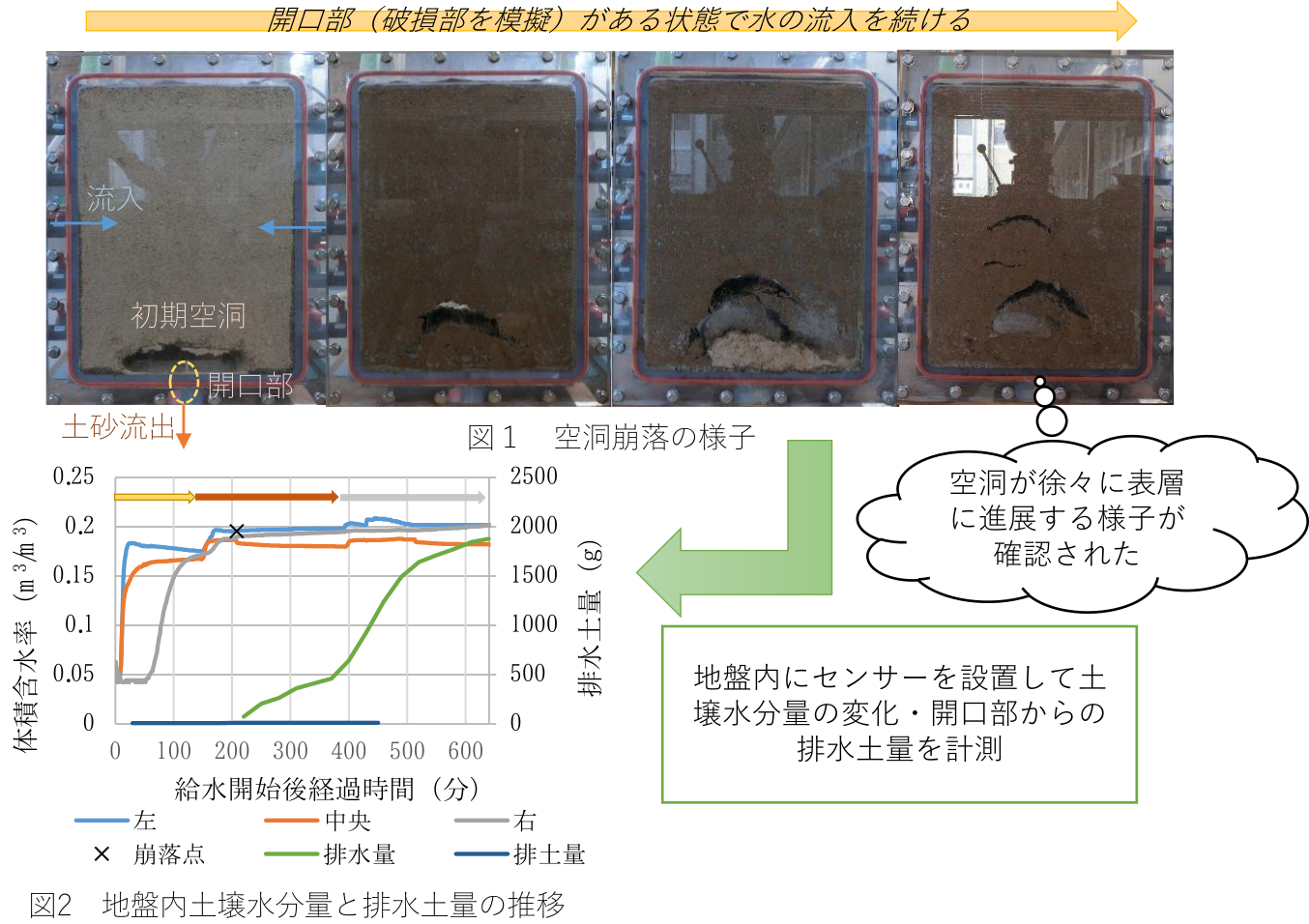

climate change

気候変動に具体的な対策を

climate change

気候変動に具体的な対策を

![]()

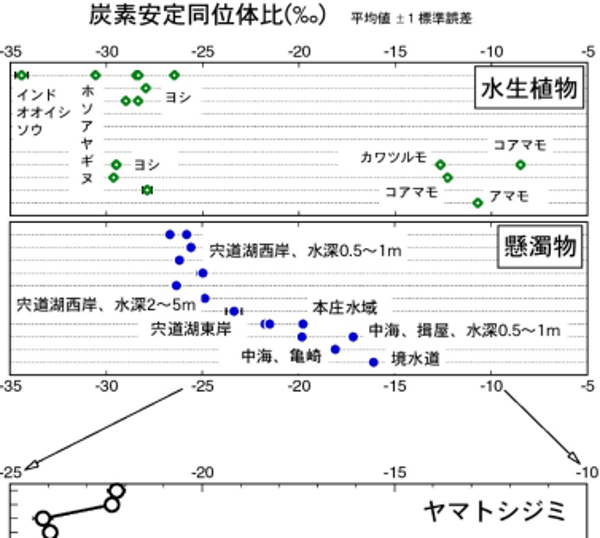

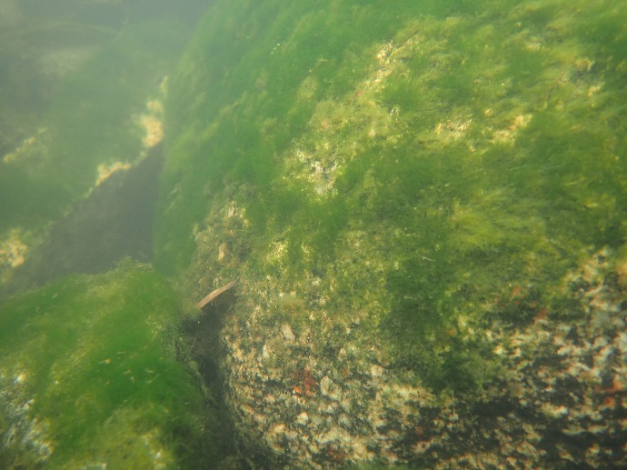

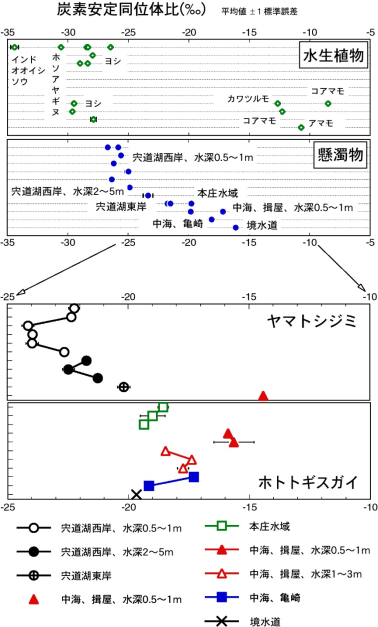

sea, river, lake

海、川、湖の環境を守る

sea, river, lake

海、川、湖の環境を守る

![]()

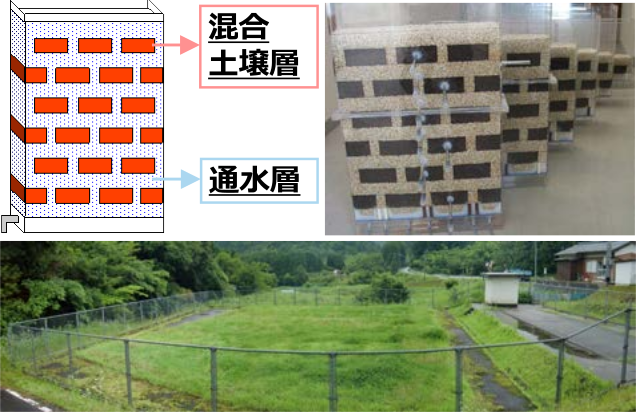

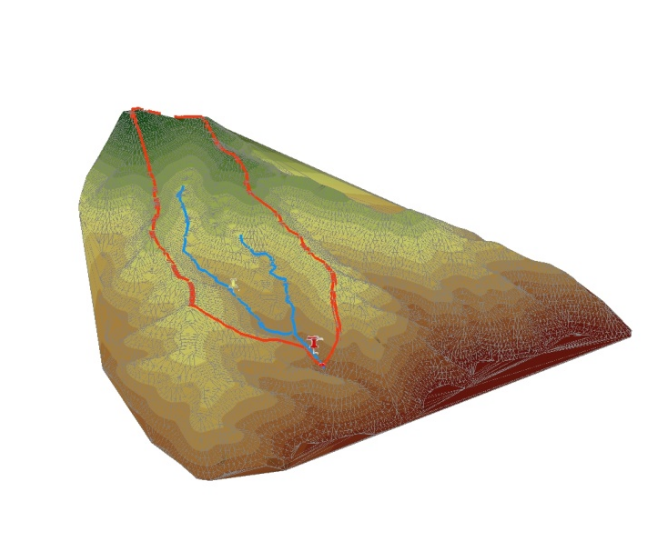

forest and plain

森林と平野

forest and plain

森林と平野

![]()