環境共生科学基礎セミナーの様子

環境共生科学に関わる様々な問題の背景や現状を知り、喫緊の課題を理解するとともに、新たな課題の抽出を行うことが出来る能力を育みます。また,授業に複数名で取り組み、協働作業の効果的な進め方を習得します。バスを利用した実習や、 大学周辺での実習を行います。

第1回 ガイダンス

はじめに、本授業の目的と内容について説明がありました。初年次教育として位置付けられている環境共生科学入門・環境共生科学基礎セミナー・環境共生科学概論の関連性について学びました。野外実習や大学実習の日程についても確認しました。

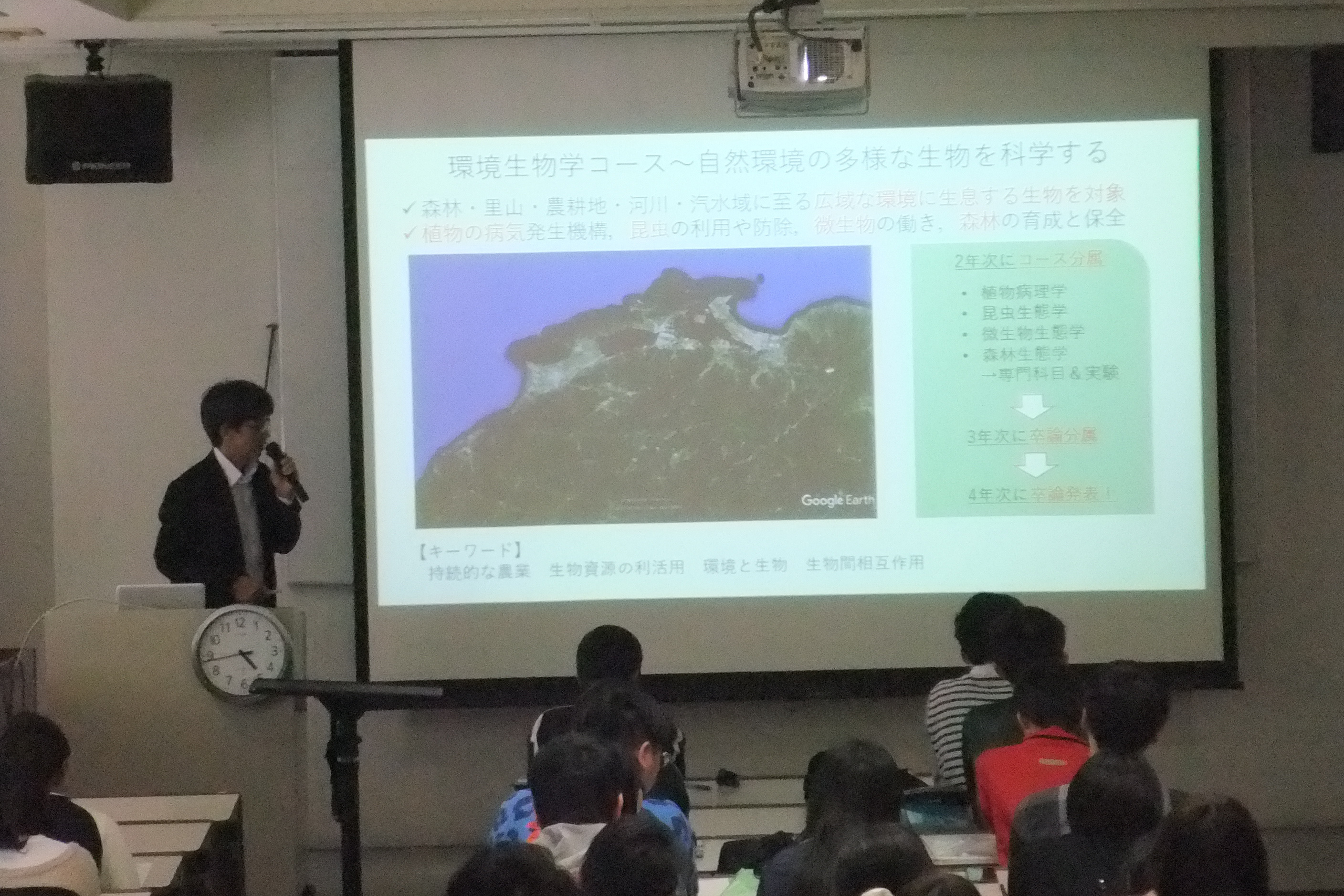

第2回 環境共生科学科のコース紹介1(環境生物学コース・生態環境学コース)

環境生物学コースと生態環境学コースのコース紹介がありました。それぞれのコースの特徴や授業科目、主な卒業論文のテーマについての説明がありました。最後の質問コーナーでは、学生が積極的に質問しました。

第3回 環境共生科学科のコース紹介2(環境動態学コース・地域工学コース)

環境動態学コースと地域工学コースのコース紹介がありました。それぞれのコースの特徴や授業科目、主な卒業論文のテーマについての説明がありました。2回の授業でコースのすべてを理解するのは難しいですが、これから、野外実習や大学での実習をとおして、少しずつ学んでみたいコースを絞っていければと思います。

第4回 学生グループ(班)の設定、野外実習・大学実習の概要説明

野外実習や大学実習、入門科目でのグループワークやプレゼンテーションを一緒におこなっていくグループ(班)を設定しました。野外実習や大学実習の概要を説明した後、各班に分かれて、任意のグループワーク課題について、ディスカッションを行いました。

第5-7回 (実習1)顕微鏡を用いた植物病原糸状菌の観察

農作物生産における植物病害の基礎について学んだ後、光学顕微鏡を用いて、植物に病気を引き起こすいくつかの植物病原糸状菌の胞子を観察しました。

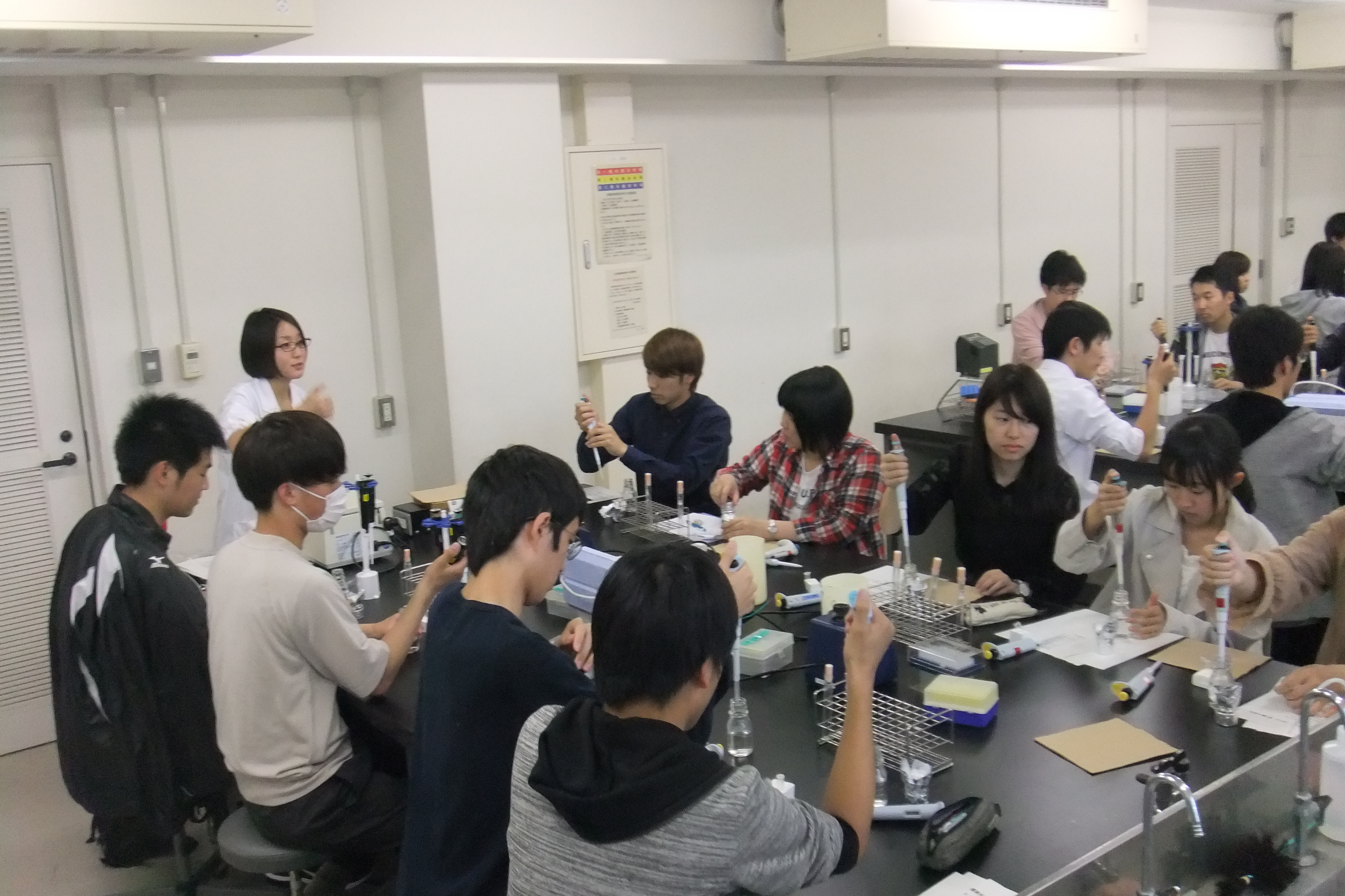

第5-7回 (実習2)微生物からのDNAの抽出

化学実験室で、ピペットマンの基本的な操作方法について学ぶとともに、大腸菌からDNAを抽出するための実験プロトコールにしたがって、一人ずつDNA抽出を行ないました。

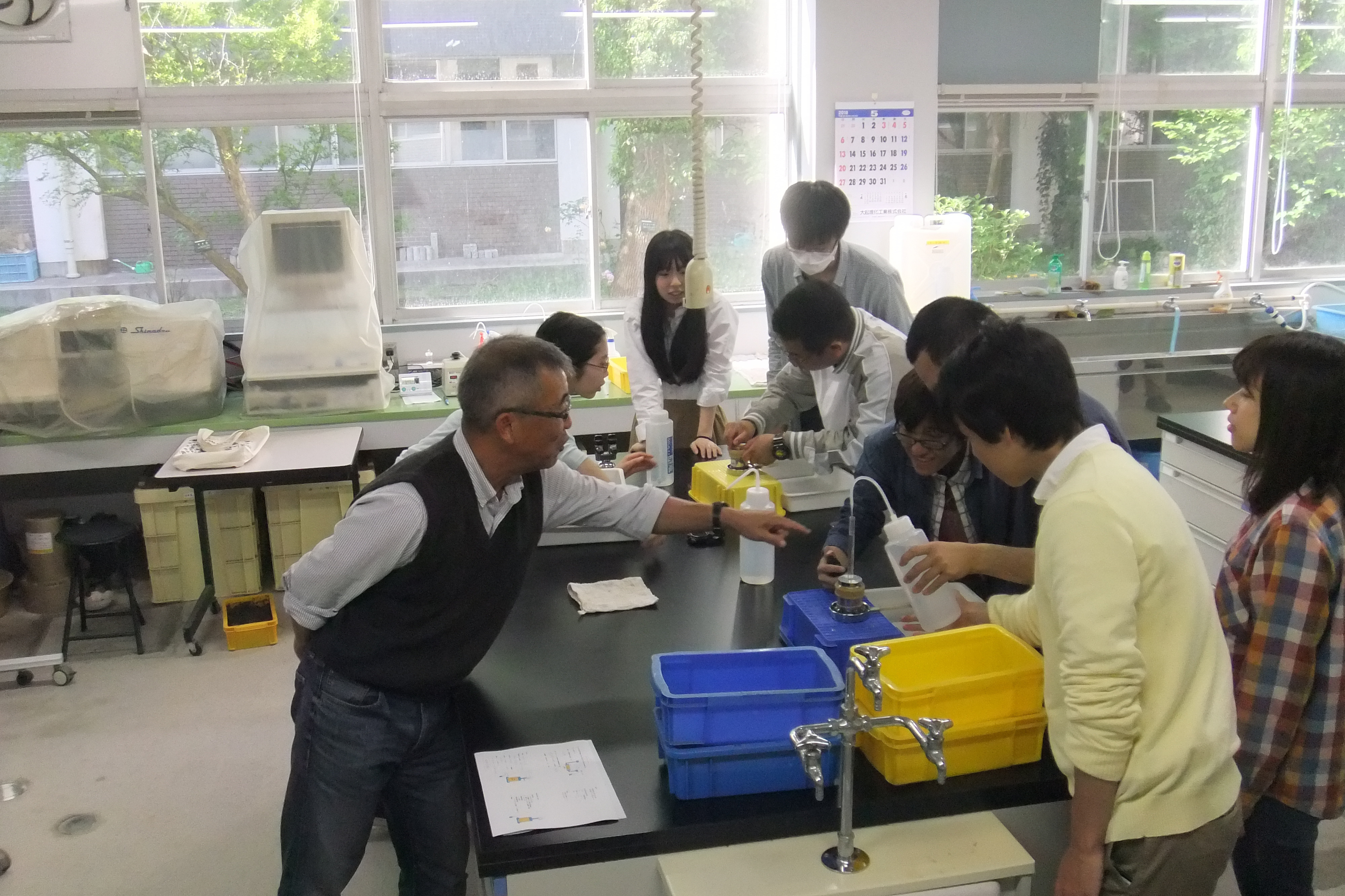

第5-7回 (実習3)土の透水性と強度測定

土質理工学実験室と土木材料学実験室に分かれて、水が透過する時間を計測して土の透水性を測定するとともに、土壌サンプルを用いて土壌の強度測定について体験しました。

野外実習(ゴビウス・斐伊川放水路・三瓶)

野外実習の様子はこちら

第12回 実習のまとめと研究室訪問の説明

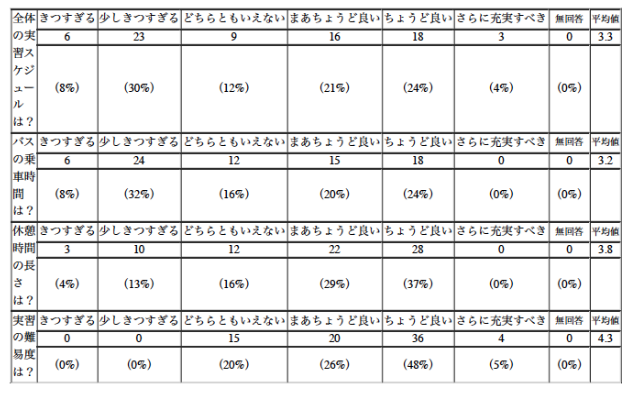

授業の前半では、大学実習・野外実習の振り返りを行ない、実習や基礎セミナーのアンケート調査を行いました。授業の後半では、次週から始まる研究室訪問についての目的や実施方法・レポートの提出方法についての説明がありました。

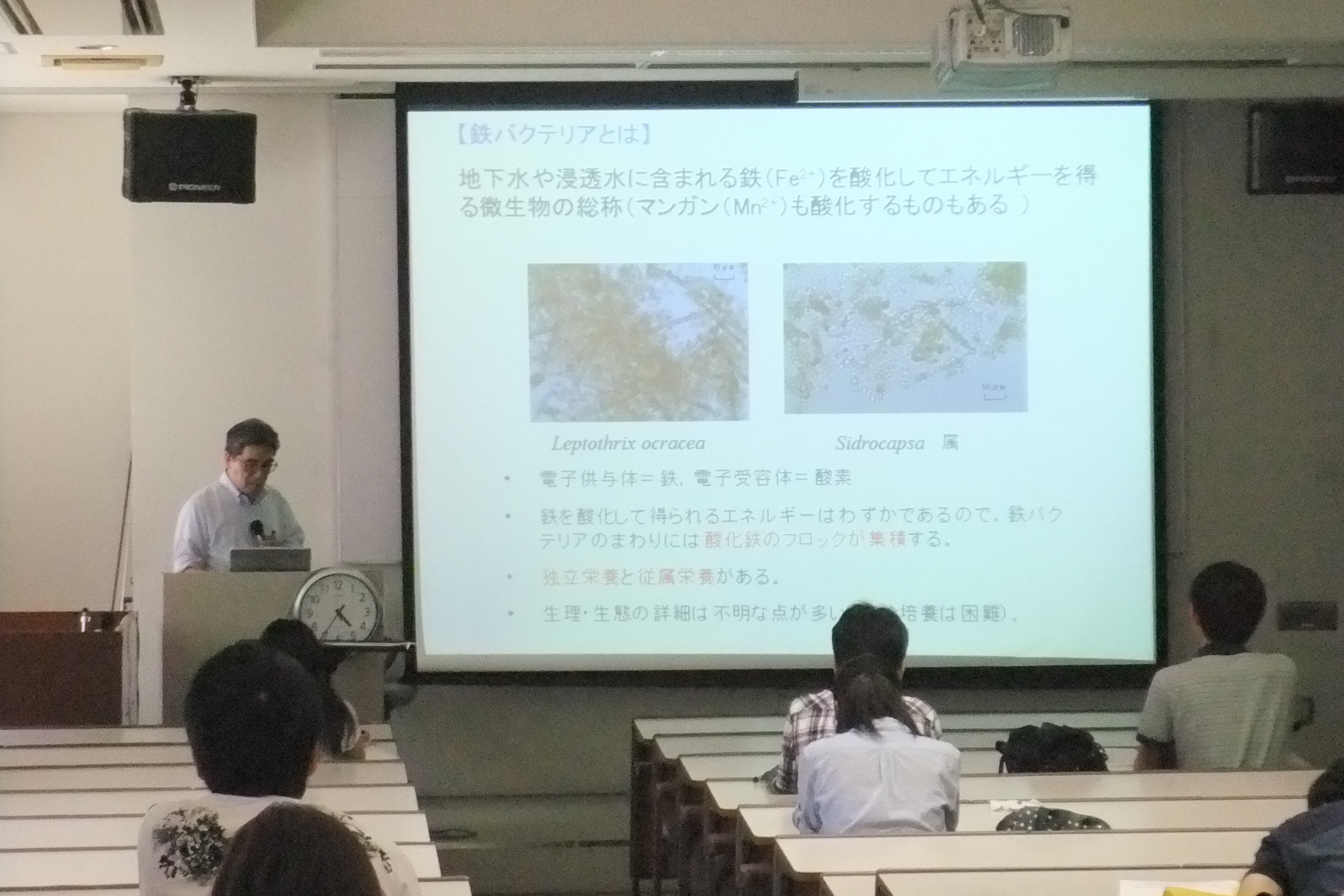

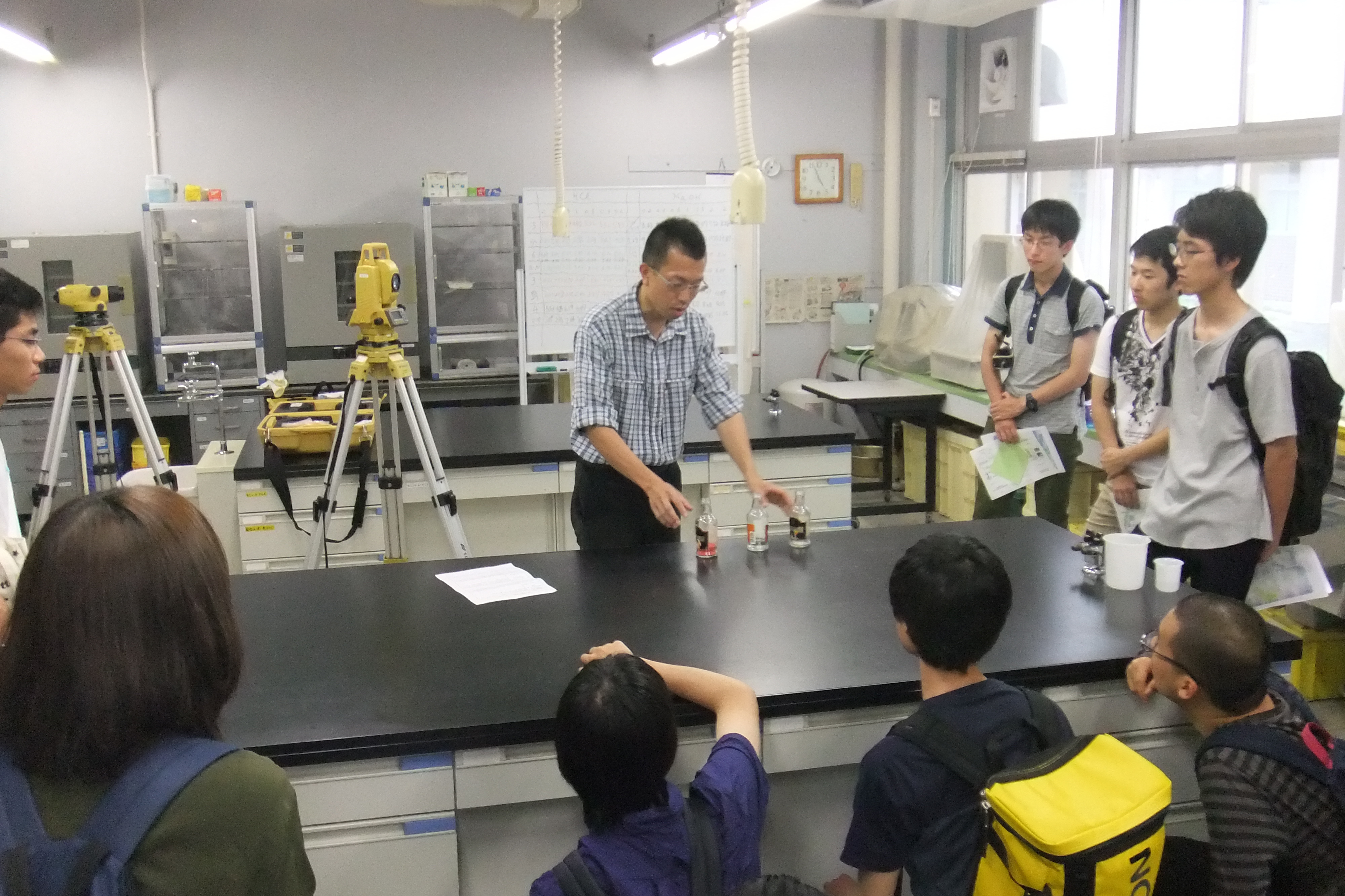

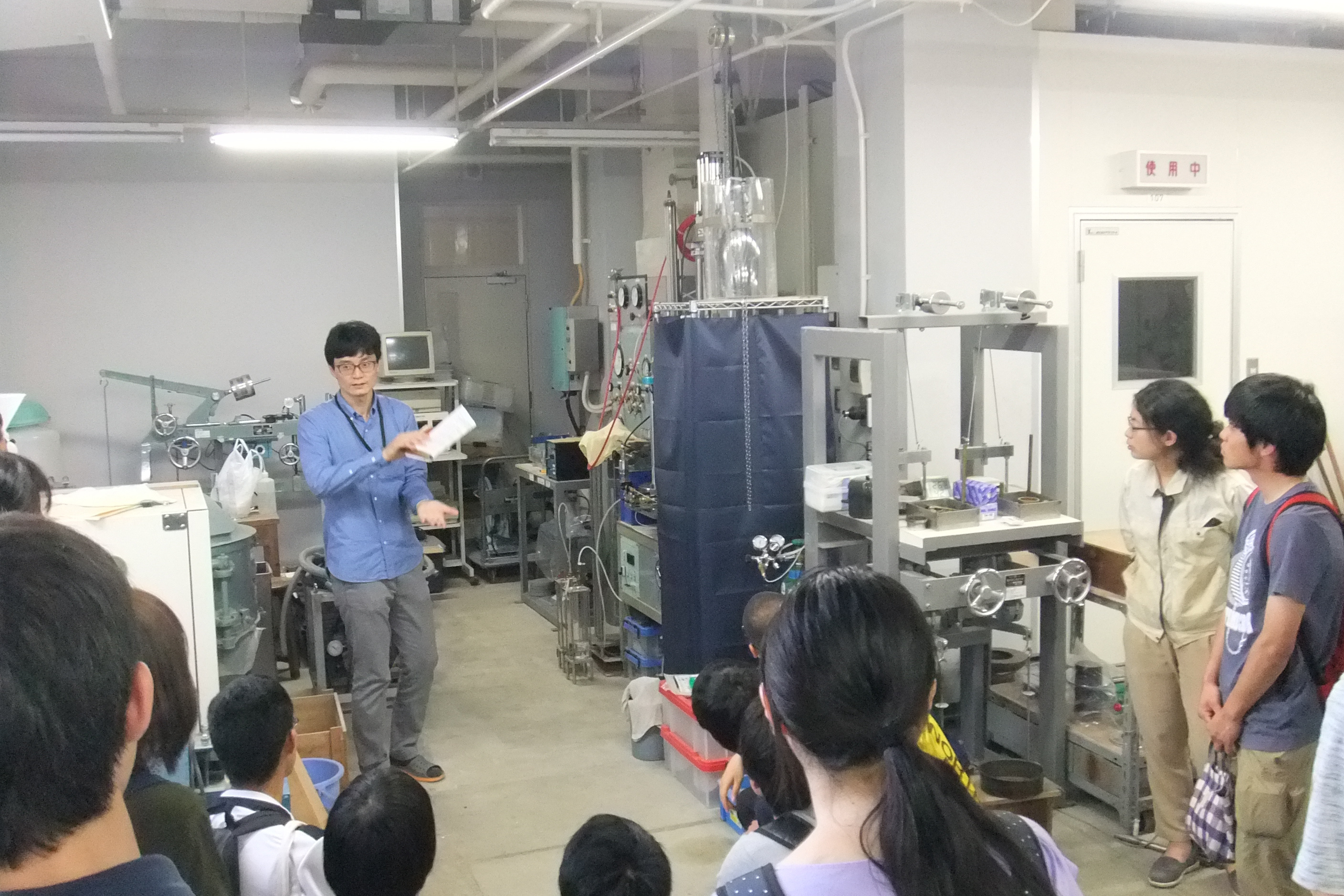

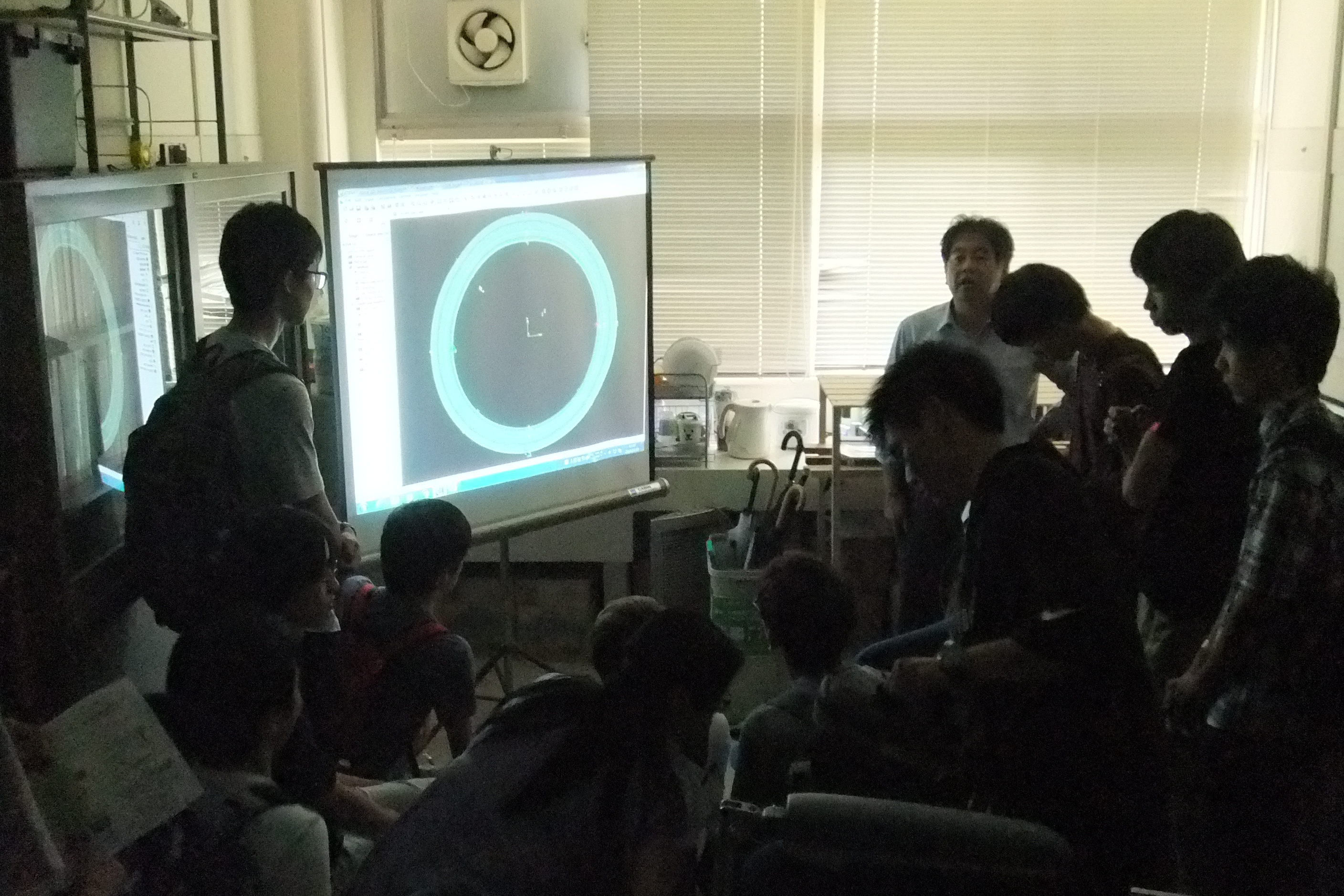

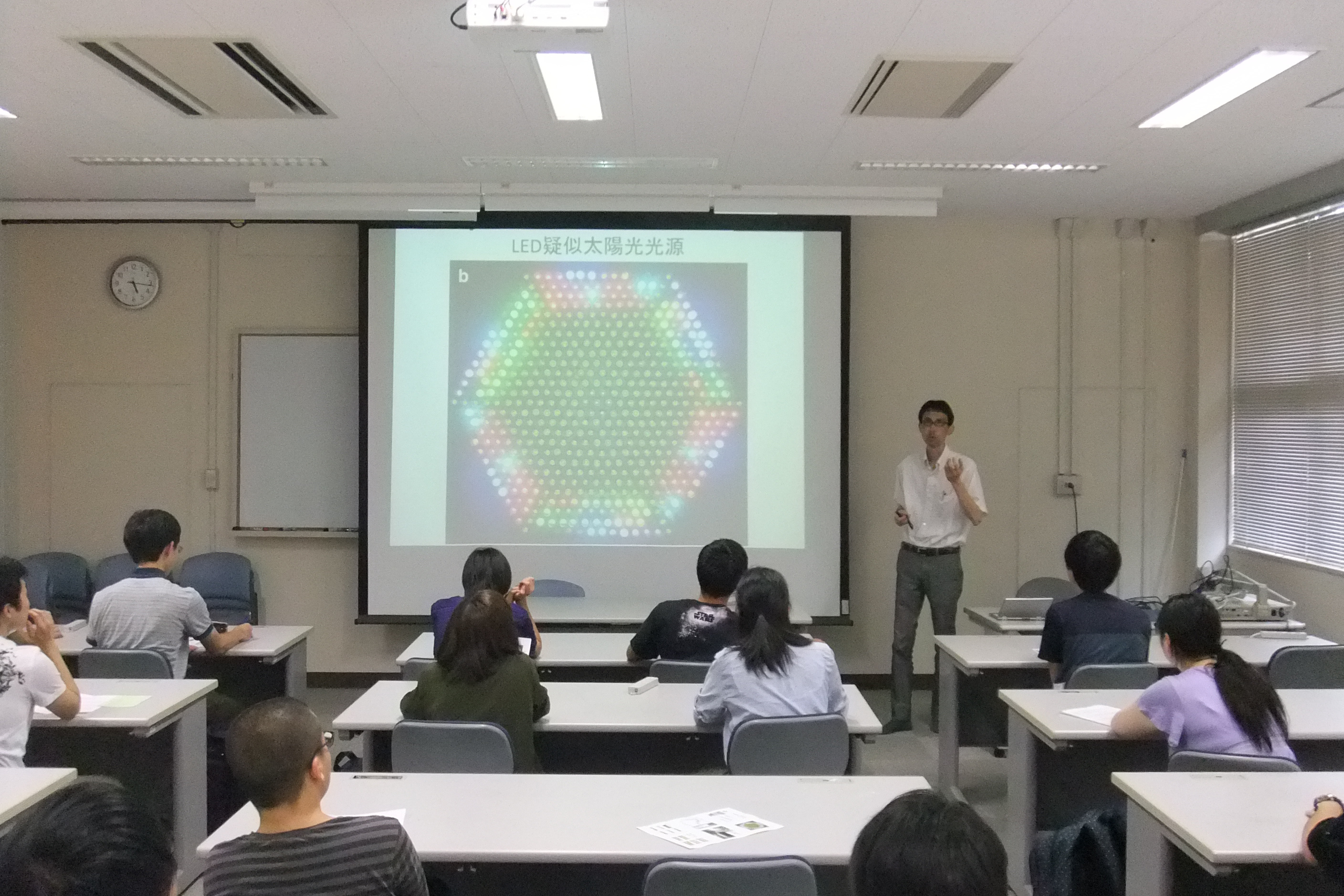

第13回 研究室訪問(1)

1回目は、4つのグループに分かれて、地域基盤系研究室、農地保全系研究室、⽔質⽔⽂系研究室、栽培⼯学系研究室を訪問しました。鉄バクテリアや地下水、物理特性の試験、パイプの補修シミュレーション、疑似太陽LEDなどを実際に見学しました。

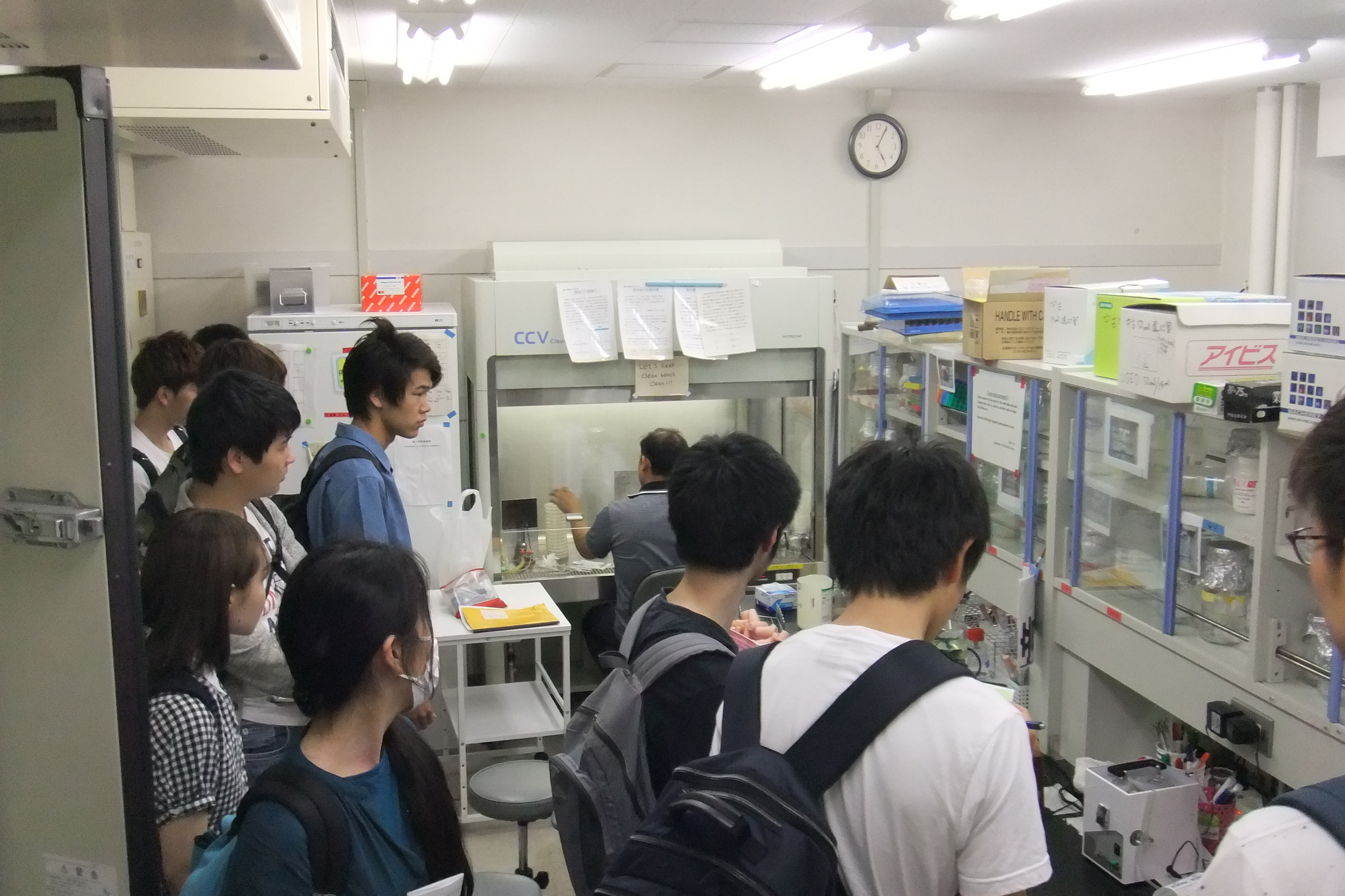

第14回 研究室訪問(2)

2回目は、4つのグループに分かれて、昆⾍⽣態学研究室、植物病理学研究室、微⽣物⽣態学研究室、森林⽣態環境学研究室を訪問しました。パネルやポスターによる研究紹介と各実験室の見学が行われました。

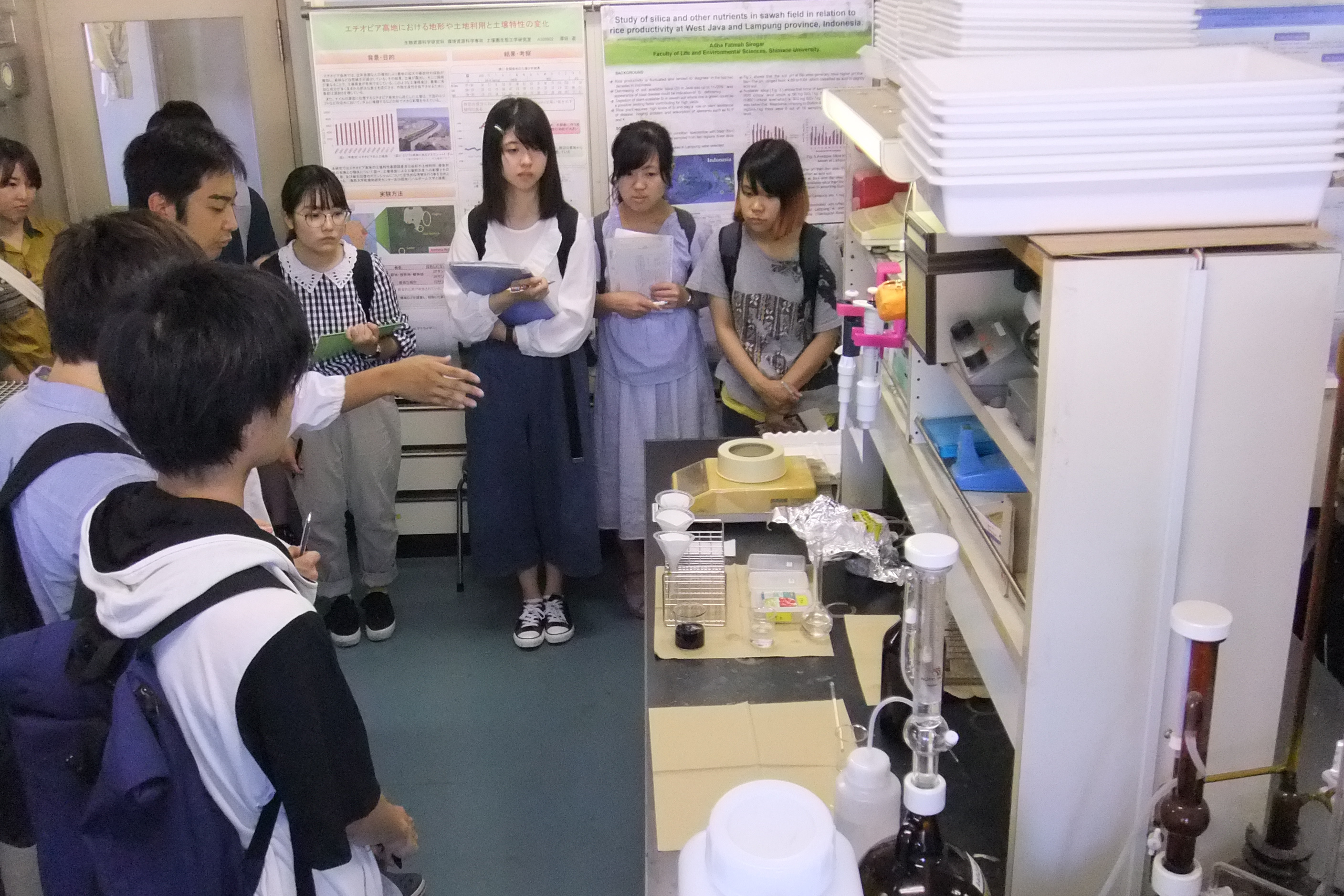

第15回 研究室訪問(5)

3回目は、4つのグループに分かれて、土壌圏生態工学研究室、水圏生態工学研究室、屋上緑化・環境化学・最適化研究室を訪問しました。パネルやポスターによる研究紹介と各実験室の見学が行われました。

3回目は、4つのグループに分かれて、土壌圏生態工学研究室、水圏生態工学研究室、屋上緑化・環境化学・最適化研究室を訪問しました。パネルやポスターによる研究紹介と各実験室の見学が行われました。

3回目は、4つのグループに分かれて、土壌圏生態工学研究室、水圏生態工学研究室、屋上緑化・環境化学・最適化研究室を訪問しました。パネルやポスターによる研究紹介と各実験室の見学が行われました。